概要

卒業式や類学舎祭などのイベントについて、企画の立案からスケジュール作成・集客・当日の運営までの一連の流れを全て子どもたち自身で行います。様々な意思決定や役割分担を行うことで主体性が伸び、最後までやり抜く力が育まれます。

ゼロから企画

ゼロから企画

卒業式や類学舎祭などのイベントについて、企画の立案からスケジュール作成・集客・当日の運営までの一連の流れを全て子どもたち自身で行います。様々な意思決定や役割分担を行うことで主体性が伸び、最後までやり抜く力が育まれます。

小学1年生~中学3年生までの子どもたちで、企画の立案から計画・実行までを担当します。

みんなが楽しめる方法を考えながら、約2~3か月かけて仲間と一緒に企画を創り上げていきます。

これまでに、卒業式や保護者会、映画鑑賞や施設見学、そして類学舎祭などのイベントを実施してきました。

類学舎の拡大工事のため、普段活動しているフロアが2日間使えなくなりました。この2日間をどう過ごすのか、小学6年生~中学3年生の約30名を中心に企画を行うことになりました。

子どもたちはどのように「ゼロから企画」を進めていくのでしょうか?

まずは6グループに分かれて「みんなで楽しめる2日間にするために何をするか」を考え、類学舎生全員にプレゼン大会を行いました。USJ、スケート、ピクニック、公園散策など、さまざまな案が出た中で、最多得票を獲得した映画鑑賞・科学館見学の2つに内容が決定しました。

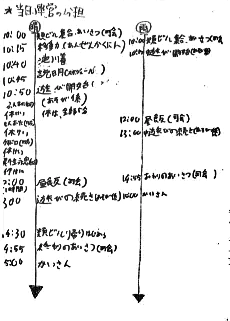

2日間のリーダーを務める「総合司会」2名を筆頭に、「企画・スケジュール」「準備」の3つの役割に分かれて1ヶ月間かけて準備しました。

2日目に行く科学館への移動ルートをチームで検討していた際、料金の安さや乗り換えの利便性、さらには駅から施設までの徒歩ルートの安全性など、検討すべきことが多く、ルート決定までなかなか意見がまとまりませんでした。そこでスタッフから「それぞれのルートのメリットとデメリットを整理してみては」と提案したところ、子どもたちは冷静になってルートを再検討し始めました。そして「往復で別々のルートにしても良いのでは?」という意見が出たことで、最適な移動ルートを確定させることができました。

大きなトラブルもなく、みんなが楽しめた企画となり大成功でした。

当日の様子は以下の類学舎ブログをご覧ください。

2日間大きなトラブルなく活動できたことに安心しました。運営側は楽しさとともに、難しさや課題を感じました。参加者は運営側のテキパキした行動に対して、頼もしさを感じ、感謝していました。

みんなが一体となり笑顔の絶えない時間を創り上げたことは「ゼロから創り上げる」というコンセプトを象徴する2日間になったと思います。また、類学舎のみんなで科学館に出かけ、施設を見学したり色々な人と関わったりする中で、お互いの距離感・結束感・充足感がより高まりました。