概要

問いを立てるところから成果発表までの一連の探究活動を進めていきます。

興味や関心に基づき問いを立てて、情報収集から成果発表までの手段や手順を考えます。その中で、論理的思考力や目標から逆算してものごとを考える習慣を身につけます。また、より広い世界に触れるため、外部のコンテストに挑戦することもあります。

探究学習

探究学習

問いを立てるところから成果発表までの一連の探究活動を進めていきます。

興味や関心に基づき問いを立てて、情報収集から成果発表までの手段や手順を考えます。その中で、論理的思考力や目標から逆算してものごとを考える習慣を身につけます。また、より広い世界に触れるため、外部のコンテストに挑戦することもあります。

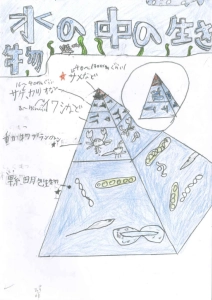

「透明なクラゲはどうやってご飯を食べて生きているのだろう?」「もし一種類の生き物が絶滅してしまったら、自然にはどんな影響があるのだろう?」など、子どもたちの着眼点はとても鋭く、本質的です。時には大人が思ってもいないような角度から物事に興味関心を持ち、大人も知らない、教科書に載っていないような領域にまで辿り着くことがあります。そのような探究心を最大限に育み、ものごとを解決する力を形成していきます。

「探究学習」では、興味関心に基づくテーマを深め解決し、その成果を発表するまでを1サイクルとしています。

テーマのサイクルは、1~3か月を目安としています。長期にわたる探究学習の場合、子どもたちや大人からフィードバックを受ける場として「中間発表」を設けています。スタッフは安全管理を徹底し、助言を求められたときに一緒に考え、子どもたちが主体的に探究学習を進められるようアドバイスを行います。

お父さんからおすすめしてもらった本の中に「言葉で考え方が変わる」という内容があり、とても心に響きました。読んで終わりにせず行動にも移していきたいと思い、仲間を誘って、言葉をテーマに探究学習を進めることにしました。

日常の中で「最悪」や「やばい」という言葉を使っているうちに、本当にそうなってしまうのではといった危機感を感じました。そこで一週間、「どれだけポジティブな言葉を使用出来るか」ということに挑戦しました。その結果、場の空気が明るくなることを実感し、いつも以上に楽しく過ごすことができました。さらに自分が悩んでいた時、相談した友達に「大丈夫だよ。」とポジティブな言葉をかけてもらったことから、「無理に前向きになろうとするのではなく、まずは素直に発信や共有をしてみることが大事」だといった気づきが得られました。みんなで本を読んで「良い!」と思ったことを実践し、探究学習の中で共有して考えを深めたからこそ得られた気づきでした。

企業インターンシップで企画立案や計画を進めていく中で、限りある時間の中でより多くのことに取り組むにはもっと周囲に協力を求めるべきだと感じました。実践でそのような経験を積むために、「Tokyo start up gateway2023」に挑戦することを決めました。

ビジネスプランの企画を進める中で、どんな課題を解決するにも「人との関わり」が必要であること、自分次第で環境を創っていけることを何度も感じました。これまでの当たり前のように周りに人がいた環境は、自分で創ったものではなかったことを自覚しました。また、初対面の人たちばかりの中では、類学舎のカリキュラムである座学や仕事研修で学んだ「礼儀礼節」により一層気を遣いました。

3000名の参加者のうち上位30人(上位1%)に選出されました。

今までは「相談=相手に課題を抱えてもらう」といった認識だったので、相談することに申し訳なさや悔しさがありました。しかし、本当の意味でゼロから何かを創るには自分だけで課題を抱えてはいけないと、この経験から実感し、「課題を一緒に抱えてもらう」という形に認識を改められました。

まだまだ一人で課題を抱えることは多いですが、どう相手に言語化して伝えるのか、「“一緒に進んでいくための能力”をつけたい、つけなくちゃいけない」という次の展望が見えてきたことが一番良かったです。