概要

年齢もさまざまなメンバーでグループになり、特定のテーマについて議論します。議論の中で自他の意見を認め合い、融合させて新しい発想・仮説を生み出していきます。また、テーマ同士のつながりや社会との関連性にも意識を向けて、議論を深める思考力を養います。

探求

探求

年齢もさまざまなメンバーでグループになり、特定のテーマについて議論します。議論の中で自他の意見を認め合い、融合させて新しい発想・仮説を生み出していきます。また、テーマ同士のつながりや社会との関連性にも意識を向けて、議論を深める思考力を養います。

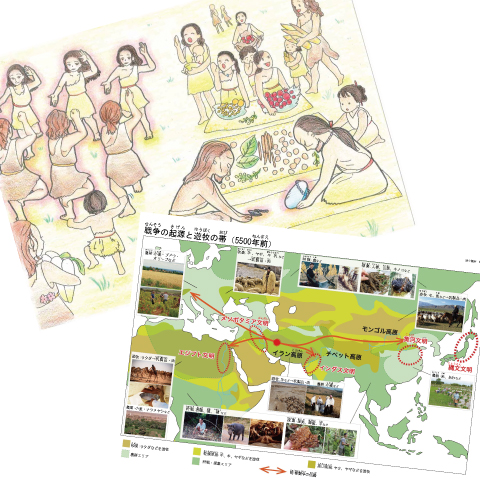

現代社会を起点とした多様なテーマに対し、1回につき1テーマの形式で議論を行います。各テーマの深掘りで得た気づきを踏まえることで、複数テーマ同士のつながりを俯瞰して見ることができ、さらなる発見につながります。

「探求」で扱うテーマは、現代の社会状況や課題を元に組み立てられています。

社会につながる課題に対して、過去や自然など多角的な視点から検討し、仮説を立て、グループで議論する。議論と深掘りの中で得られる気づきに加えて、これらの思考プロセスも身につきます。

「子どもの行動意欲が乏しく、活力が下がった状態をどうしたら良いか」という問いに対し、類設計室の社員一同で議論を重ねて誕生したのが類学舎です。類学舎のはじまりとも言える「探求」という活動を通して、現代社会と本気で向き合いながら、思考や議論を深める経験をしてほしいと考えています。

実際に取り扱っているテーマの一例をご紹介します。

異なる学年の仲間6人ほどで構成されたグループで、テーマについて議論します。

グループでの対話と、各グループで出た意見を他のグループに共有する「全体共有」とを繰り返しながら、テーマの掘り下げを進めます。違う視点からの意見を取り入れて議論を重ねていく中で、異なる考えを融合して新しい発想を生みだす力を身につけます。

通年カリキュラム以外の探求の場として、小学生から大人まで一緒に議論を行う「実現塾」もあります。

生徒たちは「探求」の中で、どのように「答えのない問い」に向き合っているのでしょうか?

実際にあったエピソードを紹介します。

「諸外国を見て、中国の状況に危機感を抱いたから(つまり、資本主義勢力にのまれ、経済が停滞する)」「GDPを向上させるには、資本主義的なやり方も必要であるから」などさまざまな意見がでました。また、「社会主義経済下で、そもそも国民は貧しさを感じていたのか」との意見もあり、国民の意識をたどることで違った見方ができそうだ、と気づきを得ることができました。

単純に「〇〇主義のメリット・デメリット」に収束するのではなく、「当時の中国国内の状況、そして勝ち筋は何だったのか」と視点を広げて思考を展開することができました。